In principio erano i “leoncini di Saddam”, bambini tra i 10 e i 15 anni addestrati dal rais ad uccidere con convinzione.

Ma soprattutto “desensibilizzati” rispetto alla violenza, tanto che il loro training militare comprendeva sevizie sugli animali e una serie di “prove di coraggio” disumane. Dopo la guerra del 1991 il partito nazionalista Baath aveva preparato un’intera generazione alla radicalizzazione, almeno in Iraq.

Circa cinquemila bambini furono reclutati a Mosul e avviati all’addestramento militare. Oggi, dopo una devastazione totale ad opera del jihad sia in Siria sia in Iraq (e della guerra dell’Occidente in risposta al “terrore”), gli uomini di Daesh possono ancora contare sui loro “cuccioli”.

Molti di questi bambini, se non tutti, coltivano l’odio per qualsiasi cosa non sia Islam radicale, e nutrono la profonda credenza in un’ideologia massacrante.

La sfida vera è cercare di “recuperarne” almeno una parte, sottraendoli ad un futuro certo di odio e vendetta. Un progetto di Cooperazione sostenuto dai frati Cappuccini in Africa Subshariana, e in procinto d’esser replicato in Medio Oriente, va esattamente in questa direzione.

Bambini spie, boia e predicatori

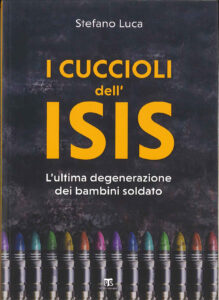

A parlarne con noi è Stefano Luca – frate cappuccino esperto di islamismo radicale e degenerazione del jihad – nel suo libro ‘scientifico’, “I cuccioli dell’Isis, l’ultima degenerazione dei bambini soldato” (Edizioni Terra Santa).

fra Stefano Luca

«Se non faremo nulla di specifico e di attento per contrastare questo dramma – spiega Luca a Popoli e Missione – avremo il 100% di certezza che questi bambini saranno il terrorismo non di domani, ma già dell’oggi! E lo saranno all’ennesima potenza.

Sono i mujahiddin perfetti, perché sono arrabbiati. Si muovono solo dentro la lettura della realtà stringente dell’Isis».

Se invece faremo qualcosa, liberandoli dalla prigione di un’identità imposta, «avremo un 1-2% di possibilità che cambino».

La pratica di allevare combattenti fin dalla più tenera età è diffusa in diversi regimi estremisti, ma nel caso di Daesh in Medio Oriente ha raggiunto un livello di perversione raccapricciante. Ciò non significa che non vi siano stati nel corso della Storia precedenti che preparano il terreno all’aberrazione.

«I cuccioli del Califfato non soltanto sono utili in tempo di guerra, ma risultano esserlo ancora di più come coloro che continueranno il Califfato, come coloro che crescendo diffonderanno la propaganda; si potrebbe dire che questa tecnica assicura allo Stato Islamico la sopravvivenza anche qualora dovesse essere sconfitto sul campo di battaglia», scrive frà Stefano Luca nel suo libro.

I cuccioli sono stati allevati per essere «spie, predicatori, soldati, boia e infine martiri».

Inoltre, l’aver usato una violenza ancora più forte (che comprendeva bombardamenti sulle case dei civili e l’assedio dei quartieri di Mosul occupati dall’Isis) per combattere quella del terrorismo, ha contribuito ad alimentare una spirale di odio e gettato i semi di future vendette.

La violenza non si annienta con la guerra

È questa la tesi che sostengono diversi esperti, sacerdoti, missionari (come fra Luca, che è anche consultore per i rapporti religiosi con i musulmani presso l’Ufficio ecumenico della Cei), giornalisti e ricercatori delle Nazioni Unite. Sarebbe necessario interrompere il circuito perverso.

Mettere un punto al circolo vizioso di odio senza fine. Sottrarre, dove possibile, i bambini alla barbarie; recuperare le famiglie divise, pacificare le società, portare speranza concreta. In Iraq come in Libia, in Siria come in Yemen.

Smettere di attribuire un significato fuorviante, di “guerra di religione”, ai conflitti in Medio Oriente. Assumersi ognuno le proprie responsabilità. E infine, operare una giustizia super partes che condanni il crimine senza favorire la vendetta porta a porta.

Solo cercando di capire il meccanismo di odio inculcato (e condiviso anche dalle “donne dell’Isis” rimaste vedove e discriminate dal resto della società “liberata”), potremo comprendere il futuro del Medio Oriente.

E anche il nostro. Se «lo scopo (dei terroristi ndr.) è preparare una nuova e più forte seconda generazione di mujahiddin, addestrati ad essere una risorsa futura per il gruppo» – si legge in “Children of Islamic State”, report delle Nazioni Unite – lo scopo di un mondo “libero” e democratico dovrebbe essere quello di favorire la giustizia internazionale (e non la guerra); tramite l’applicazione scrupolosa del Diritto umanitario, del Diritto internazionale, dei Tribunali Penali e dei progetti di Cooperazione allo sviluppo in ambito educativo, che sono parte di una missione condotta a 360 gradi.

La vita in Iraq prima dell’Isis

«Prima dell’Isis avevamo tutto. Io andavo a scuola, papà con l’officina guadagnava bene e potevamo vivere in pace. Apriva il negozio molto presto al mattino e a volte quando non c’era scuola ero felice di aiutarlo. Mi faceva sentire grande».

«Prima dell’Isis avevamo tutto. Io andavo a scuola, papà con l’officina guadagnava bene e potevamo vivere in pace. Apriva il negozio molto presto al mattino e a volte quando non c’era scuola ero felice di aiutarlo. Mi faceva sentire grande».

È la testimonianza di Abudi, un bambino di 12 anni del quartiere di al Tanak, a Mosul Ovest in Iraq, raccolta nel 2017 dalla giornalista Francesca Mannocchi e contenuta nel suo prezioso volume “Porti ciascuno la sua colpa”, editori Laterza.

«Prima dell’Isis non avevo paura di niente. Ora ho paura di tutto», racconta Mustafa, 13 anni, di Mosul.

Eppure nell’Iraq che era già uno Stato fallito (conseguenza della guerra della coalizione contro Saddam Hissein, guidata dagli Stati Uniti a partire dal 2003) i combattenti di Daesh godettero da subito di un certo consenso. Perché?

L’alternativa per gli abitanti, per i sunniti nello specifico, era comunque una sottomissione: a delle forze di occupazione straniere, però.

La prima preoccupazione dell’Isis fu quella di arruolare bambini tra le file dei combattenti.

«Ricordo che appena sono entrati in città – Mannocchi riporta qui le parole di Mustafa – quelli dell’Isis sono andati all’orfanotrofio, al di là del fiume, hanno preso tutti gli orfani, arruolato tutti i bambini, i maschi».

«Noi vogliamo consegnare e sviluppare strumenti specifici per la riabilitazione di questi bambini, agli addetti ai lavori – spiega fra’ Stefano Luca – Ci siamo resi conto nell’arco dei nostri interventi missionari, di come non ci fossero libri scientifici che potessero aiutare a comprendere le differenze tra i bambini soldato in Africa e i bambini jihadisti».

Le differenze sono molte e risiedono nella particolare natura manipolatoria del jihad. Solo passando attraverso un percorso opposto, fatto di strumenti per disimparare quanto inculcato, ed imparare nuovamente, amando la vita, si potrà procedere ad un loro recupero.

Didda al-Tatarruf è il programma dei frati Cappuccini per sfruttare le potenzialità del teatro sociale ai fini di recupero: un percorso che può essere efficace per ritrovare il proprio nome, ossia rifondare l’identità personale e sociale dei ragazzini al di fuori dell’Isis e decostruire la grammatica jihadista. Una luce in fondo al tunnel, una speranza che getta qualche seme di futuro.

Ma ancora tutta da sperimentare, poiché deve trovare degli agganci sul campo. Si tratta di percorsi troppo recenti per poter dire se e quando potranno dare frutto.

Però questa è la strada giusta: la pace nasce da percorsi di pace e non da ulteriori dinamiche di guerra.

Ilaria De Bonis