«Sentivo che Dio era qualcosa di straordinario che meritava di essere cercato davvero: io volevo un impegno che non fosse limitato nel tempo, volevo fosse per sempre ma non mi riconoscevo nei modelli delle religiose con l’abito».

Così esordisce Teresina Caffi nel raccontarci la sua vocazione missionaria e la lunga storia che l’ha portata in Congo negli anni più bui.

Un giorno di tanti anni fa il parroco di Pradalunga, paesino del bergamasco dove viveva, fa intravedere a Teresina ragazza una strada possibile: a 21 anni, lei, nata nel 1950, entra nell’istituto delle saveriane di Parma.

Vivrà gli anni più intensi del suo servizio in Burundi e Repubblica Democratica del Congo, realizzando un’opera di studio e testimonianza diretta del più grande conflitto africano.

Vivrà gli anni più intensi del suo servizio in Burundi e Repubblica Democratica del Congo, realizzando un’opera di studio e testimonianza diretta del più grande conflitto africano.

«Ho scoperto che si poteva essere consacrati a vita pur mantenendo un aspetto laicale: ero una missionaria laica e questo mi permise di appartenere a Cristo e nel contempo ai poveri», ci spiega.

«Il mio sogno era radicale: volevo essere povera in mezzo ai poveri».

Negli anni ’70 il mondo è in fermento e anche parte della Chiesa dà un segnale tangibile di rottura col sistema.

«Sentivamo l’urgenza di unirci al resto del mondo in subbuglio e di affrontare l’inquietudine delle situazioni difficili: con il gruppo di volontari per il ‘Terzo mondo’ riciclavamo carta e stracci per contribuire ai progetti di sviluppo in Africa».

«Mi interrogavo sui perchè dell’approccio predatorio dell’Occidente verso altri popoli e in particolare l’Africa».

Ma le risposte arriveranno solo una volta partita.

«Mi è stato concesso di partire per il Burundi nel 1982 e per me quello fu come un viaggio di nozze. Sentivo profondamente di dover saldare un conto con gli impoveriti dal sistema», dice.

Ma la vita concreta la sorprenderà.

«Un mattino ho osato avvicinarmi ad una di quelle casette di fango e paglia che era pericolante, abitata da una anziana vedova. Io che mi ero costruita un grande senso di colpa verso i poveri, mi sono sentita amata.

Quando la donna mi ha visto ha esultato di gioia: ho capito che non sarei mai riuscita a pareggiare il conto e a sdebitarmi con un’umanità vittima e che quella non era la strada.

Ma in cambio potevo diventare misericordiosa con me stessa e il mio mondo».

Teresina rimarrà un anno solo in Burundi per lavorare sul lago Tanganika: si occupava di alfabetizzazione. «Imparavo linguaggi che non erano solo verbali».

Poi il governo inizia a limitare i visti e ad espellere anche i missionari.

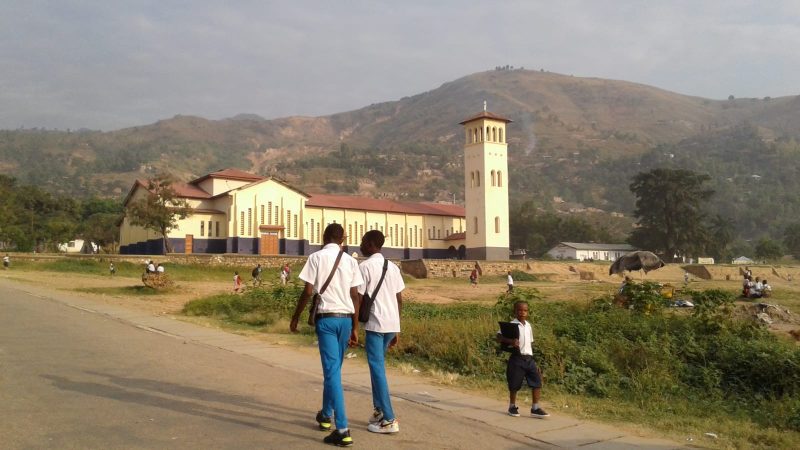

«Sono andata a Bujumbura, in mezz’ora ho attraversato la frontiera e sono arrivata ad Uvira, in Congo. E’ li che ho passato i decenni successivi».

Grazie alla sua resilienza e alla capacità di reinventarsi, la missionaria passa ad una nuova impresa. Comprende i meccanismi economici e sociali dell’ingiustizia che stavano dietro le guerre predatorie ed etniche del Congo.

E si occupa anche della questione femminile.

«C’erano ragazze piene di vita e allegria lì ma si ritrovavano incinte e abbandonate nel giro di poco tempo. Il vero problema per loro era la mancanza di autostima e il sistema patriarcale nel quale vivevano.

Allora riflettemmo insieme sull’identità femminile: quali espressioni le ferivano? Con loro avviai dei gruppi di autoconsapevolezza e delle Comunità di base».

Allora riflettemmo insieme sull’identità femminile: quali espressioni le ferivano? Con loro avviai dei gruppi di autoconsapevolezza e delle Comunità di base».

Furono anni di grande slancio, dove il vangelo non era solo parola scritta ma viva e attualizzata per il risveglio femminile.

Sono però anche gli anni in cui inizia la lunga guerra in Repubblica democratica del Congo.

L’est del Congo conosce la ferocia etnica: le conseguenze del genocidio del Ruanda si saldano al conflitto interno in Congo, poichè gli Hutu (etnia i cui membri avevano avuto responsabilità nel genocidio ruandese) fuggono dal Ruanda per non essere a loro volta uccisi.

Negli anni 90 un milione e mezzo di Hutu scapperanno in Congo quando i Tutsi prenderanno il potere in Ruanda.

Si installeranno alle frontiere e lì attorno si riverseranno nella zona di confine ad Est:

«un mln e 500 mila persone con il loro apparato statale si ammassano in Congo facendo crollare la fragile tenuta», spiega.

«In quegli anni e anche oggi, c’era di tutto ad est del Congo: dai responsabili del genocidio del Ruanda alla povera gente; dall’esercito alle famiglie senza colpa», ricorda.

La frontiera è una polveriera: lo sarà nei primi anni del Duemila e lo è tutt’ora. «Dietro l’attuale conflitto del Kivu c’è l’ambizione territoriale delle milizie armate ma c’è anche il piano occidentale per fare del Ruanda il ricettacolo delle ricchezze del Congo – denuncia – C’è una ricerca accanita di cobalto, litio e coltan e queste terre ne sono piene ma già prima attraversavano la frontiera».

Oggi, questa donna minuta, coraggiosa, dal grande cuore vive sei mesi a Parma e sei ad Uvira nell’est del Congo, dove continua a testimoniare i massacri ed è diventata una grande conoscitrice delle cause economiche e sociali che si nascondono dietro le guerre.

Oggi, questa donna minuta, coraggiosa, dal grande cuore vive sei mesi a Parma e sei ad Uvira nell’est del Congo, dove continua a testimoniare i massacri ed è diventata una grande conoscitrice delle cause economiche e sociali che si nascondono dietro le guerre.

«E’ una scuola di qualsiasi cosa, l’Africa – ci spiega in chiusura – ha regalato tantissimo a me e sono grata che il Signore mi abbia molto amato attraverso il dono dell’Africa!».